Dans un contexte où le secteur immobilier ne cesse de se complexifier, maîtriser les fondamentaux du droit de la construction devient essentiel. Entre responsabilités des constructeurs, assurances obligatoires et réglementations techniques, ce domaine juridique spécifique constitue un cadre incontournable pour tous les acteurs de la construction, des maîtres d’ouvrage aux entrepreneurs, en passant par les architectes.

Les principes fondamentaux du droit de la construction

Le droit de la construction s’inscrit à l’intersection de plusieurs branches juridiques. Il emprunte au droit civil pour les questions contractuelles, au droit public pour les aspects urbanistiques et au droit des assurances pour la couverture des risques inhérents aux opérations de construction. Cette discipline juridique encadre l’ensemble des relations entre les différents intervenants d’un projet de construction, de sa conception à sa réalisation.

La construction immobilière est soumise à un cadre législatif particulièrement dense, dont les principales sources sont le Code civil, le Code de la construction et de l’habitation, le Code de l’urbanisme et le Code des assurances. Ces textes fondamentaux sont complétés par une abondante jurisprudence qui précise constamment l’interprétation des dispositions légales, rendant ce domaine particulièrement dynamique.

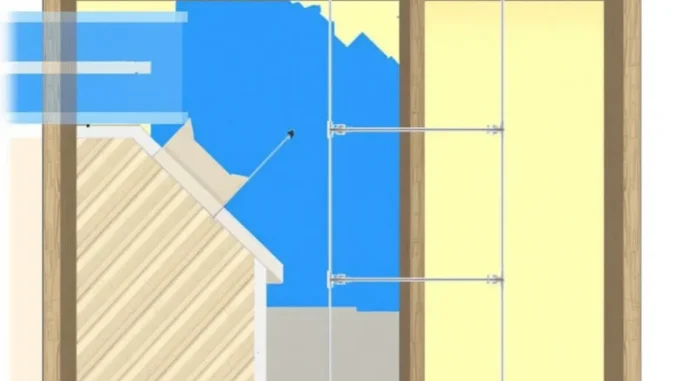

L’une des spécificités du droit de la construction réside dans sa dimension technique. En effet, les normes techniques et les règles de l’art font partie intégrante de ce corpus juridique. Les Documents Techniques Unifiés (DTU), les normes AFNOR ou encore les avis techniques constituent des références incontournables dont la méconnaissance peut engager la responsabilité des constructeurs.

Les contrats de construction : piliers juridiques du projet immobilier

La relation entre le maître d’ouvrage (celui qui fait construire) et les différents intervenants à l’acte de construire s’articule autour de contrats spécifiques. Le contrat d’architecte, le contrat d’entreprise ou encore le contrat de maîtrise d’œuvre définissent précisément les obligations de chacun et constituent le socle juridique de toute opération de construction.

Pour les particuliers souhaitant faire construire leur logement, le législateur a prévu des contrats spécifiques offrant une protection renforcée. Le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) est ainsi obligatoire lorsqu’un constructeur se charge de l’édification d’une maison sur un terrain appartenant au maître d’ouvrage. Ce contrat très encadré impose notamment un contenu obligatoire, un prix ferme et définitif, ainsi que des garanties financières d’achèvement.

Les marchés publics de travaux obéissent quant à eux à des règles particulières, définies notamment par le Code de la commande publique. Les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures y sont particulièrement prégnants. Pour naviguer dans ces complexités contractuelles, consulter un avocat spécialisé en droit immobilier peut s’avérer judicieux afin de sécuriser votre projet.

Les responsabilités et garanties des constructeurs

Le droit français a institué un système de responsabilités spécifiques aux constructeurs, visant à protéger efficacement les maîtres d’ouvrage. Ces responsabilités se déclinent en plusieurs régimes distincts, dont les plus importants sont la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale (ou de bon fonctionnement) et la garantie décennale.

La garantie de parfait achèvement, d’une durée d’un an à compter de la réception des travaux, oblige l’entrepreneur à réparer tous les désordres signalés lors de la réception ou apparus durant cette période. Cette garantie constitue un premier niveau de protection, permettant de traiter rapidement les défauts mineurs.

La garantie biennale, comme son nom l’indique, couvre pendant deux ans les éléments d’équipement dissociables du bâti. Il s’agit notamment des équipements qui peuvent être démontés sans détériorer le gros œuvre, comme les radiateurs, volets roulants ou équipements électroménagers.

La garantie décennale représente quant à elle le niveau de protection le plus étendu. Pendant dix ans à compter de la réception, les constructeurs sont responsables des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Cette garantie couvre notamment les problèmes d’infiltration, les fissures importantes ou les défauts d’isolation thermique rendant le bâtiment inhabitable.

Ces garanties légales s’accompagnent d’une obligation d’assurance. La loi Spinetta de 1978 a en effet institué un double système d’assurance obligatoire : l’assurance de responsabilité décennale pour les constructeurs et l’assurance dommages-ouvrage pour les maîtres d’ouvrage. Ce dispositif permet une indemnisation rapide des sinistres, sans attendre la détermination des responsabilités.

Les autorisations d’urbanisme et le respect des normes

Avant d’entreprendre des travaux de construction, l’obtention de diverses autorisations administratives est généralement nécessaire. Le permis de construire constitue l’autorisation la plus connue, mais d’autres titres comme la déclaration préalable ou le permis d’aménager peuvent être requis selon la nature et l’ampleur du projet.

Ces autorisations visent à garantir la conformité du projet aux règles d’urbanisme locales, définies notamment par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou la carte communale. Ces documents déterminent les zones constructibles, les hauteurs maximales, les aspects extérieurs des constructions ou encore les obligations en matière de stationnement.

Au-delà de l’urbanisme, de nombreuses réglementations techniques s’imposent aux constructions contemporaines. La réglementation thermique (RT 2012, remplacée progressivement par la RE 2020), les normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, les règles parasismiques ou encore la réglementation acoustique constituent autant de contraintes à intégrer dès la conception du projet.

Le non-respect de ces différentes réglementations expose à des sanctions administratives (obligation de mise en conformité, amende) voire pénales dans les cas les plus graves. La vigilance s’impose donc à chaque étape, de l’élaboration du projet à sa réalisation finale.

La gestion des litiges dans la construction

Malgré toutes les précautions prises, les litiges en matière de construction demeurent fréquents. Ils peuvent survenir à différentes étapes du projet : pendant les travaux (retards, malfaçons apparentes), lors de la réception (réserves) ou après celle-ci (apparition de désordres).

Face à ces situations conflictuelles, plusieurs voies de résolution s’offrent aux parties. La négociation directe constitue naturellement la première approche, permettant souvent de trouver un accord amiable sans recourir à des procédures plus formelles.

En cas d’échec de la négociation, la médiation ou la conciliation peuvent être envisagées. Ces modes alternatifs de règlement des conflits, plus rapides et moins coûteux qu’une procédure judiciaire, permettent l’intervention d’un tiers neutre pour faciliter la recherche d’une solution mutuellement acceptable.

Si le litige persiste, l’expertise judiciaire constitue souvent une étape déterminante. Ordonnée par le juge, cette mesure d’instruction permet de déterminer précisément l’origine des désordres et les responsabilités de chacun. Les conclusions de l’expert judiciaire orientent généralement la suite de la procédure, favorisant parfois un accord entre les parties.

À défaut d’accord, le recours au tribunal judiciaire (pour les litiges entre particuliers ou avec des professionnels) ou au tribunal administratif (pour les contentieux impliquant une personne publique) devient nécessaire. Ces procédures, plus longues et coûteuses, aboutissent à une décision imposée aux parties.

Les évolutions contemporaines du droit de la construction

Le droit de la construction connaît actuellement de profondes mutations, sous l’influence notamment des préoccupations environnementales. La transition écologique impose de nouvelles contraintes aux constructeurs, avec des exigences accrues en matière de performance énergétique et d’empreinte carbone des bâtiments.

La réglementation environnementale 2020 (RE 2020), entrée en vigueur progressivement depuis 2022, illustre parfaitement cette tendance. Plus exigeante que la RT 2012, elle vise à construire des bâtiments plus économes en énergie, à faible impact carbone et adaptés aux conditions climatiques futures.

Le numérique transforme également les pratiques de construction. Le Building Information Modeling (BIM) permet désormais une conception collaborative et une gestion intégrée des projets, soulevant de nouvelles questions juridiques quant à la propriété intellectuelle des maquettes numériques ou à la responsabilité en cas d’erreur dans le modèle partagé.

Enfin, la simplification administrative constitue un axe important des réformes récentes. L’accélération des procédures d’autorisation, la dématérialisation des demandes ou encore l’allègement de certaines contraintes pour les projets de taille modeste visent à faciliter l’acte de construire, dans un contexte de crise du logement.

Le droit de la construction se révèle ainsi être une matière en perpétuelle évolution, reflet des enjeux contemporains et des attentes sociétales en matière de logement, de qualité constructive et de développement durable.

Naviguer dans les méandres du droit de la construction requiert expertise et vigilance. De la conception du projet à sa réalisation, en passant par les phases contractuelles et les garanties post-construction, chaque étape est encadrée par des dispositions juridiques spécifiques qu’il convient de maîtriser pour sécuriser son projet. Face à cette complexité, l’accompagnement par des professionnels du droit spécialisés apparaît souvent comme une nécessité plutôt qu’un luxe, permettant d’anticiper les difficultés et de limiter les risques de contentieux.