Le marché locatif français connaît actuellement une profonde mutation réglementaire. Entre protection renforcée des locataires, transition énergétique et digitalisation des procédures, les relations entre bailleurs et locataires se trouvent redéfinies par un cadre juridique en constante évolution. Décryptage des changements majeurs qui impactent désormais le quotidien des 11 millions de ménages locataires en France.

La réforme des diagnostics énergétiques : un tournant écologique pour le parc locatif

Depuis le 1er janvier 2023, la loi Climat et Résilience impose de nouvelles contraintes aux propriétaires bailleurs. Les logements classés F et G, considérés comme des « passoires thermiques », font l’objet de restrictions progressives à la location. Cette évolution majeure constitue une petite révolution dans le paysage locatif français.

Concrètement, depuis cette date, les logements dont la consommation énergétique excède 450 kWh/m²/an (classés G+) ne peuvent plus être proposés à la location lors d’un nouveau bail. Cette interdiction s’étendra à l’ensemble des logements classés G en 2025, puis aux logements F en 2028, et enfin aux logements E en 2034. Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) devient ainsi un document crucial dans la relation locative.

Pour les propriétaires concernés, l’enjeu financier est considérable. La rénovation énergétique d’un logement représente un investissement moyen de 10 000 à 30 000 euros selon la superficie et les travaux nécessaires. Toutefois, des aides financières comme MaPrimeRénov’ ou l’éco-prêt à taux zéro sont mobilisables pour alléger cette charge.

Les locataires, quant à eux, bénéficient d’une protection renforcée contre la précarité énergétique. Ils peuvent désormais exiger que leur logement réponde à un critère de « décence énergétique », au même titre que les autres critères de salubrité. En cas de non-conformité, ils disposent de recours juridiques plus efficaces, notamment devant la Commission Départementale de Conciliation (CDC).

L’encadrement des loyers : extension et renforcement du dispositif

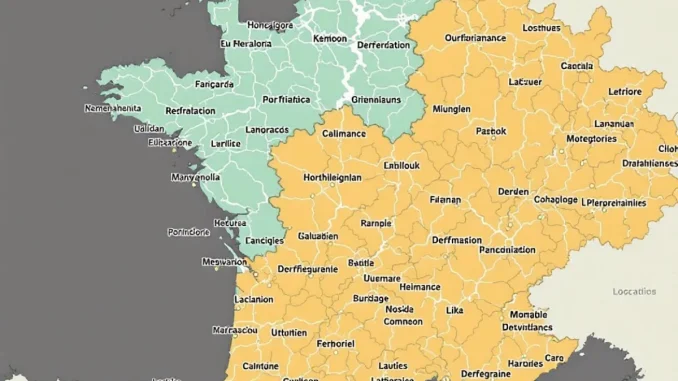

Initialement expérimenté à Paris puis à Lille, le dispositif d’encadrement des loyers s’est progressivement étendu à d’autres zones tendues. Bordeaux, Lyon, Montpellier et plusieurs communes de la région parisienne ont rejoint le mouvement, créant une mosaïque réglementaire que propriétaires et locataires doivent désormais maîtriser.

Le mécanisme repose sur la fixation, par le préfet, d’un loyer de référence par quartier et par type de bien. Le loyer pratiqué ne peut excéder ce prix de référence majoré de 20%. En cas de dépassement, le locataire peut exiger une mise en conformité et le remboursement du trop-perçu.

Les sanctions en cas de non-respect se sont durcies. Un propriétaire récalcitrant s’expose désormais à une amende administrative pouvant atteindre 5 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) effectue des contrôles réguliers pour assurer le respect de ces dispositions.

Pour naviguer dans ce paysage réglementaire complexe, locataires comme propriétaires peuvent consulter les ressources disponibles sur le site Droit Facile qui vulgarise efficacement ces nouvelles règles.

L’impact économique de cette mesure fait débat. Certains observateurs craignent une raréfaction de l’offre locative, tandis que d’autres y voient un outil efficace de lutte contre la spéculation immobilière. Les premiers retours d’expérience montrent une relative stabilisation des loyers dans les zones concernées, sans effondrement dramatique de l’offre.

La numérisation des procédures locatives : simplification et sécurisation

La dématérialisation des relations locatives constitue une autre évolution majeure. Depuis la loi ELAN de 2018, complétée par divers décrets d’application, le bail électronique bénéficie d’une reconnaissance légale pleine et entière, sous réserve du respect de certaines conditions techniques.

La signature électronique du contrat de location, l’envoi dématérialisé de l’état des lieux ou encore la transmission numérique du dossier de diagnostic technique sont désormais des pratiques courantes et juridiquement sécurisées. Cette évolution répond à une double exigence d’efficacité et d’écologie.

Parallèlement, de nouveaux outils numériques facilitent la gestion locative. Des plateformes comme DossierFacile, service public numérique, permettent aux candidats locataires de constituer un dossier certifié conforme aux exigences légales. Les systèmes de paiement en ligne sécurisés se généralisent également, réduisant les risques d’impayés.

Cette transition numérique soulève néanmoins des questions d’accessibilité. Les personnes en situation d’illectronisme (difficulté à utiliser les outils numériques) peuvent se trouver marginalisées dans ce nouveau paysage locatif. Les pouvoirs publics et les associations de locataires restent vigilants sur ce point.

Prévention des expulsions : un équilibre repensé entre droits des locataires et des propriétaires

La procédure d’expulsion locative a connu d’importantes modifications ces dernières années, dans une recherche d’équilibre entre protection du locataire en difficulté et sécurisation du bailleur face aux impayés. La loi ALUR, complétée par divers décrets et circulaires, a profondément remanié ce dispositif.

Premier changement notable : l’allongement de la trêve hivernale. Initialement fixée du 1er novembre au 15 mars, elle s’étend désormais jusqu’au 31 mars, offrant deux semaines supplémentaires de protection aux locataires en difficulté. Les exceptions à cette trêve ont également été réduites.

En amont de toute procédure contentieuse, les Commissions de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) voient leur rôle renforcé. Ces instances départementales interviennent dès les premiers signes d’impayés pour proposer des solutions de médiation et mobiliser les aides disponibles.

Pour les propriétaires, la création du commandement de payer avec mention CCAPEX constitue une nouvelle obligation procédurale. Lorsque l’impayé atteint un certain seuil (généralement équivalent à trois mois de loyer), l’huissier doit signaler la situation à la commission départementale, qui peut alors proposer son intervention.

Parallèlement, le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) a vu ses moyens renforcés pour venir en aide aux locataires en difficulté temporaire. Ces aides, gérées par les départements, peuvent désormais être mobilisées plus rapidement et pour des montants plus importants.

Discrimination et accès au logement : vers une transparence accrue

La lutte contre les discriminations dans l’accès au logement locatif s’est intensifiée. Le Défenseur des Droits rapporte que le logement reste le deuxième domaine de discrimination après l’emploi, une situation que le législateur tente de corriger par diverses mesures.

La liste des documents exigibles d’un candidat locataire est strictement encadrée par décret. Un propriétaire ou une agence immobilière ne peut demander certains documents comme une photo d’identité (hors pièce d’identité), un extrait de casier judiciaire, une attestation d’absence de crédit en cours, ou encore un certificat de concubinage.

Pour renforcer la transparence, les professionnels de l’immobilier doivent désormais afficher en agence et sur leurs supports de communication les honoraires pratiqués et la liste précise des documents exigibles. Toute infraction à ces règles expose à des amendes pouvant atteindre 15 000 euros.

Les testing menés par des associations et organismes publics se multiplient pour identifier les pratiques discriminatoires. Ces opérations, dont les résultats peuvent être utilisés comme preuves devant les tribunaux, ont un effet dissuasif croissant sur les comportements illégaux.

Les critères de sélection des locataires font également l’objet d’une attention accrue. La règle selon laquelle le loyer ne devrait pas excéder un tiers des revenus du locataire, bien que non inscrite dans la loi, constitue une pratique courante qui peut s’avérer discriminatoire dans certains contextes urbains tendus.

Colocation et location meublée : un cadre juridique modernisé

Face à l’évolution des modes d’habitation, le législateur a progressivement adapté le cadre juridique de la colocation et de la location meublée. Ces formes locatives, autrefois marginales, représentent aujourd’hui une part significative du marché, notamment dans les grandes agglomérations.

Pour la colocation, la clause de solidarité entre colocataires a été encadrée. Elle prend désormais fin automatiquement six mois après le départ d’un colocataire, à condition qu’un remplaçant ait été trouvé. Cette disposition protège les anciens colocataires qui pouvaient auparavant rester indéfiniment tenus des dettes locatives.

L’assurance habitation en colocation a également été clarifiée. Chaque colocataire peut souscrire une assurance individuelle couvrant sa responsabilité locative, une simplification bienvenue par rapport à l’obligation antérieure d’une police unique.

Concernant la location meublée, la définition légale du « logement meublé » a été précisée. Pour mériter cette qualification, un logement doit comporter 11 éléments d’équipement obligatoires, dont une literie avec couette ou couverture, des volets ou rideaux, une cuisine équipée avec réfrigérateur et plaques de cuisson, etc.

Le régime fiscal de la location meublée non professionnelle (LMNP) a connu plusieurs ajustements, notamment concernant l’amortissement des biens et la déduction des charges. Ces modifications ont un impact direct sur la rentabilité de ce type d’investissement locatif.

Les locations de courte durée de type Airbnb font l’objet d’un encadrement renforcé dans de nombreuses villes. L’obligation d’enregistrement, les limitations de durée (120 jours maximum pour une résidence principale) et les autorisations de changement d’usage constituent désormais un corpus réglementaire complexe que les propriétaires doivent maîtriser sous peine de lourdes sanctions.

Le paysage réglementaire des baux locatifs connaît une mutation profonde, reflet des tensions du marché immobilier et des nouvelles préoccupations environnementales et sociales. Pour les 6,5 millions de propriétaires bailleurs et les 11 millions de ménages locataires, la connaissance de ces nouvelles règles devient un enjeu majeur. Entre protection accrue des locataires et responsabilisation des bailleurs, le législateur tente de construire un équilibre qui garantisse à la fois l’accès au logement et la sécurisation de l’investissement locatif. Dans ce contexte mouvant, une veille juridique régulière s’impose pour tous les acteurs du marché locatif.